ベルエキップ

Blog

【保存版】死亡から改葬までの手続きガイド(役所届含む)——必要書類と実務的ポイント

今の時代、家族葬が主流になってきたお葬式事情

誰に何を聞けばいいのか変わらない!そんなことありませんか?

そこで大切な人がお亡くなりになってからお墓に入るまでの順序をまとめてみました!

概要(要約)

死亡の確認から改葬(お墓の移動)完了までに必要な手続き、役所への届出、重要書類、実務上の注意点を体系的に整理しました。特に改葬は「改葬許可証」が無ければ実行できないため、関係者との調整と書類の準備を確実に行うことが重要です。本稿は実務上の落とし穴を避けられるよう、具体的手順と書式・保管上の注意も明記しています。

死亡から改葬までの全体フロー(図解を参照)

[ここに図:死亡から改葬までのフロー図(横幅100%)を挿入]

(図の説明文:医師の死亡診断 → 死亡届提出(火葬許可証受領) → 火葬 → 四十九日・納骨の検討 → 改葬決定 → 旧墓管理者への相談 → 改葬許可申請 → 閉眼供養 → 墓じまい(遺骨取り出し)→ 新墓納骨・開眼供養)

1. 死亡確認と医師による診断書の取得(最初の実務)

-

取得書類:死亡診断書(医師記載)もしくは死体検案書。

-

役割:死亡診断書は死亡届の根拠資料であり、その後の火葬許可証発行に直結します。

-

留意点:氏名、生年月日、本籍などの記載に誤りがないか必ず確認。誤記があると戸籍・各種手続きで追加手続きが発生します。

2. 市区町村への死亡届(期限と提出先)

-

提出期限:死亡を知った日から7日以内(例外的に事情がある場合は相談)。

-

提出先:死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれか。

-

必要なもの:死亡届(医師記入済)、届出人の印鑑(自治体により不要)。

-

実務ポイント:役所で受け取る火葬許可証は火葬・埋葬・改葬時に必要なので原本を紛失しないこと。火葬後は「火葬済み印」が押される。

3. 葬儀・火葬の実務

-

火葬場・葬儀社の手配、火葬許可証の提示、各種式典の実施(宗旨に応じた寺院との調整)。

-

火葬後に返却される火葬許可証(火葬済み印)は改葬手続きで必須のため、納骨まで保管する。

4. 四十九日と納骨の実務上の判断

-

四十九日(忌明け)で納骨するのが一般的だが、改葬予定の場合は一旦自宅・寺院で安置して改葬手続きを待つケースがある。

-

実務的助言:改葬の意思が固まっているなら、納骨前に改葬先(受入先)を決め、受入証明書等の準備状況を確認しておくとスムーズ。

5. 改葬を決定する前に押さえるべき点(合意形成)

-

関係者の合意:親族(とくに「墓を管理してきた当事者」)の合意が必要。反対がある場合にはトラブル延長の原因になる。

-

経済的負担:石材撤去費、閉眼供養、改葬申請手数料、移送費、納骨費用などの合算を提示し、費用負担の所在を明確にする。

-

宗旨・慣習:寺院墓地では離檀料の規定や手続きがある場合があるため、契約書や規約を確認。

6. 旧墓地管理者(寺院・霊園)との調整事項

-

必要手配:閉眼供養(魂抜き)の日取り、墓石撤去業者の指定、墓所返還条件(更地化の要否)。

-

書面確認:旧墓地との合意内容は可能な限り書面で残す(見積書、作業指示書、受領証など)。

-

実務注意:寺院が石材業者を指定する場合、相見積りできないケースがあるため事前に確認する。

7. 改葬許可申請(市区町村)——最も重要な手続き

改葬は行政手続きであり、必ず市区町村による改葬許可が必要です。許可証が無ければ遺骨の移動は違法となる可能性があるため注意。

改葬許可申請の実務的手順

-

申請用紙の入手:旧墓地所在地の市区町村役場/自治体ウェブサイトで入手。

-

受入証明書の取得:新墓地(受入先)から「受入証明書」または「永代使用承諾書」を受領。

-

旧墓地管理者の記入・承諾:改葬許可申請書の旧墓地管理者欄を記入・署名してもらう。

-

書類提出:旧墓地の所在地の市区町村窓口へ提出。

-

改葬許可証の交付:許可証を受け取るまで遺骨は移動不可。

必要書類(一般的)

-

改葬許可申請書(自治体指定様式)

-

受入証明書(新墓地)

-

旧墓地管理者の承諾欄(署名・捺印)

-

火葬許可証(火葬済の記載があるもの)※自治体で確認事項あり

8. 閉眼供養(魂抜き)と墓じまい実務

-

閉眼供養:僧侶に依頼して読経を行い、宗教的に墓から魂を抜く。日程は旧墓地管理者と調整。

-

墓石の解体・撤去:石材店に依頼。工事内容と見積りは必ず書面で取得。

-

遺骨の取り出し:改葬許可証が発行されていることを確認のうえ実施。作業は石材業者と寺院の立ち合いで行うことが一般的。

-

費用目安:墓じまい総額は規模により変動するが、一般的な相場は20万〜40万円程度。地域差・墓石規模・作業難易度で上下する。

9. 遺骨の運搬と納骨(新墓地での実務)

-

改葬許可証を添付して受入先へ遺骨を引き渡す。受入先の規則に従い納骨を実施。

-

合同納骨や永代供養を選ぶ場合は、事前に供養形態と費用を確認。

10. 開眼供養(新墓での魂入れ)

-

新しい墓地では**開眼供養(魂入れ)**を行い、正式に納骨手続きを完了する。寺院との日程と御布施の確認を行う。

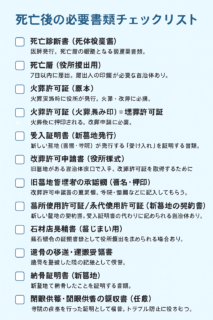

実務チェックリスト(概要:早見表)

下図参照

実務上のQ&A

Q1. 改葬許可証が無いまま遺骨を移せますか?

A. 原則不可。自治体の許可が必要です。違反すると行政的な問題が生じる恐れがあります。必ず改葬許可証を取得してください。

Q2. 旧墓地と連絡が取れない場合は?

A. まずは役所に相談を。自治体の窓口で代替手続きが可能か確認するほか、公的手続きの補助を受けられるケースがあります。

Q3. 永代供養へ切り替える場合の注意点は?

A. 契約書の内容(供養期間、合祀の可否、追加費用)を事前に確認。寺院側の供養方針を文書で取得することを推奨します。

まとめ(専門家からの実務アドバイス)

-

書類は原本管理が最優先:死亡診断書、火葬許可証、改葬許可証は必ず原本を保管する。コピーを作り、重要書類リストを作成して関係者と共有すること。

-

費用と役割分担は事前に書面化:墓じまいは費用が発生するため、誰が負担するかを明確に。相見積りを取り、書面で合意する。

-

改葬は行政手続きであることを忘れない:改葬許可証の取得を省略すると後で大きな問題になる。旧墓地・受入先・役所の3者間での整合を取ることが鍵。

-

寺院との対応は早めに行う:離檀や閉眼供養等、宗教的調整は時間がかかる場合があるので、早期に相談し日程を押さえる。

少しでも参考になればと思います。